朝日新聞社の記者になってみて、何より、ありがたかったのは午後出社しても怒られないことでした。

だって、編集部の皆様が午後出社だったりしましたから。

鬼軍曹のMキャップからは、ケチョンケチョンに叩かれました。

「お前の原稿は、文字ではあるだろうが、文章ではない」

それくらいの勢いです。

作詞家の経験も、フリーライターとしてある程度は自信を持っていた文章力も、奈落の底に蹴り落とされました。

Mキャップが恐ろしくて、廊下に出る前に階段のおどり場で、呼吸を整えていたくらいです。

キャップが主任か係長なら、デスクは課長、編集長は部長という理解でよろしいかと思います。

でも、編集長は僕からしたら社長よりも偉い、神様のような存在でした。

猛烈に企画を提出して、猛烈に取材して、猛烈に執筆する。徹夜当然、寝るなんてありえない。

血の小便が出ますよ、本当に。

いまだったら、厚生労働省から怒られるでしょうね、朝日新聞社が。

ブラック企業そのものと言われるでしょうね。

でも僕は「こここそが、自分が生きる場所」と懸命でした。

それはキャップやデスクや、ときに編集長が熱弁を振るって、僕に原稿の書き方を教えてくれたからです。取材のイロハを教えてくれたからです。

27歳のときに「花粉症」が日本中で猛威をふるいました。

現在では国民病として、それほど大騒ぎしなくなった花粉症ですが、1980年代には医者ですら、「何じゃ、この奇怪な症状は!」と治療法すら確立していなかったのです。

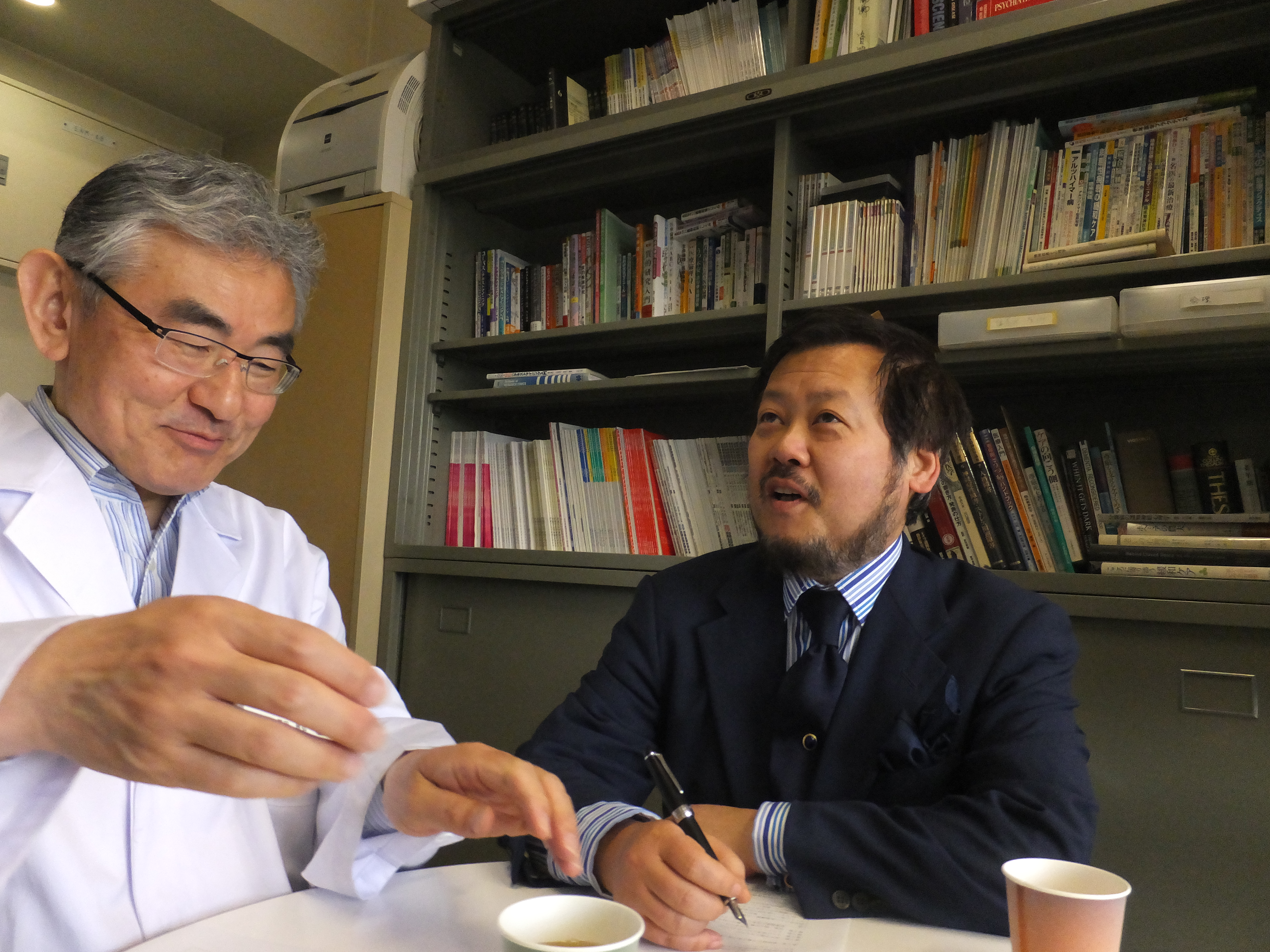

僕は「花粉症の謎を追え」とIデスクから命じられて医者、患者、製薬会社、厚生省(現・厚生労働省)を取材しまくります。

このときの経験と人脈から、のちに医療ジャーナリストとして仕事をする道に立ったわけです。